和生活和解 做自己的摆渡人

生活中,我们难免会因为各种原因出现悲伤、失落、烦闷、焦虑……等负面情绪,当你陷入情绪低谷,感觉对什么事都提不起兴趣,甚至对生活开始失去信心时,你该怎么做?

今天,小编想给大家推荐一本英国国民级心理学入门书——《蛤蟆先生去看心理医生》,作者以通俗易懂的童话故事为背景,生动地讲述了患有抑郁症的蛤蟆先生通过与心理医生苍鹭的十次咨询,勇敢探索自己的内心世界,最终找回快乐和自信,达到心理自愈和成长的全过程。

关于蛤蟆先生的心理问题

蛤蟆先生的祖父创办了酿酒厂,德高望重,富甲一方;蛤蟆先生的父亲是一位非常勤奋上进的人,肩负着振兴家族和传承的使命。如此看来,蛤蟆先生算是妥妥的富三代,可是尽管出生在这样实力雄厚的家族,他却并没有感到幸运和快乐,反而内心更多的是孤独、无助、胆小和自卑。

从蛤蟆先生与心理医生苍鹭的几次咨询中得知,他的父亲非常严厉和挑剔,无论蛤蟆做什么,父亲总是各种不满意,而母亲虽然偶有温柔举动,但却从未在父亲面前肯定过他,同样选择冷漠对待。在蛤蟆先生的潜意识里,父亲总是对的,自己总是错的,他的童年从未感受到关心、认可和爱。

“我发现童年回忆的某些部分让我非常痛苦,这就是为什么我现在觉得很悲伤。”蛤蟆先生从小形成了一个低自尊的自我,他总是在道歉,总是在顺从他人,迎合他人,隐藏内心真实想法。他越来越觉得自己毫无价值和成就,整天碌碌无为。时间长了,他就患上了严重的心理疾病。

蛤蟆看似什么都不缺,实际上却丢失了最重要的东西——自己。他不了解自己,常常否定自己;他渴望被接纳,却不会接纳自己,所以总是心口不一,惴惴不安。在他第一次与苍鹭面谈时,他哭泣道:“我这一辈子都干了些啥?我又干成了什么事呢?”是不是很像某一时刻脆弱的我们,在深夜痛哭,自我怀疑?如果你也出现过情绪方面的问题,或是偶尔也会感到脆弱无助,那么不妨接着往下看,让我们从蛤蟆先生的康复经历中找寻答案。

悦纳自己,做自己的摆渡人

01

能帮你的人是你自己,

也只有你自己

蛤蟆先生和苍鹭的几次面谈有一个细节让小编印象深刻,就是每当蛤蟆叙述完自己面临的困境时,他都万分迫切地想从苍鹭口中听到解决问题的答案,但是苍鹭每一次都没有直接给出答案,而是反复向蛤蟆提问,“你怎么看?”、“你认为怎么样?”、“你会怎么做”……

苍鹭把选择的权利交给蛤蟆自己,蛤蟆在思考问题的时候,或者他想要回答的时候,他就必须要不断地探索和审视自己,从自己的角度找到答案。就像苍鹭说的一样,一个人没有办法进入你的脑袋,强迫你产生任何情绪,别人也许会影响或说服你,可最后,是自己在决定选择什么样的感受。

所以,当我们被情绪问题所左右时,我们可以试着向自己提问,寻找内心深处的自己,客观地检视自己,悦纳自己,和自己的情绪做好联结。当我们习惯于自己为自己做决定时,自我意识会逐渐强大;当我们学会与自己的情绪和谐相处时,情商会逐渐提高。无论在工作还是生活场景中,都相当受用。

02

进入“成人自我状态”,

更好地了解自我

书中多次提及一个知识点:自我状态的三位一体,分别是儿童、父母、成人状态。

儿童自我状态

行为和感受像个孩子,由童年残留的遗迹搭建而成,包含小时候体验的所有情感和随后演变的行为模式。

父母自我状态

表现得像自己的父母。包含了我们从父母那里学到的所有价值观和道德观,包含了对生活的评判标准,借此判断是非对错。

成人自我状态

用理性而非情绪化的方式行事。能计划、考虑、决定、行动。处在这个状态时,我们所有的知识点和技能都能为自己所用,不再被脑子里的父母的声音所驱使,也不会被童年的情绪所围困,能基于事实来行事。

我们不难发现,故事一开始的蛤蟆先生正处在典型的“儿童自我状态”,因为想要得到父母的认可和朋友们的重视,所以他总是收敛情绪,取悦他人,忽略了自己的真实感受,以至于后面獾让他辞去校董一职时,他虽然感到愤怒,不甘,但很快转变想法,觉得自己好像真的应该辞去热爱的工作。而实际上獾就处于典型的“父母自我状态”,总是站在道德的制高点上去批评责备别人,觉得自己更加优秀,而蛤蟆永远做得不够好。

看到这里,你是不是在好奇最后蛤蟆有没有辞去校董一职呢?答案是没有。蛤蟆通过与苍鹭的十次心理咨询,成功学会进入“成人自我状态”,更好地了解自己内心真正的想法和需求,再也没有为了取悦和顺从他人而掩盖自己的真实想法,而是当朋友们提出异议和疑问时,能够理性思考,从容应对。

此时,我们可以审视一下自己当前处于哪种状态中。不过需要注意的是,每一种状态都对我们的生存有价值意义,并没有高下之分。只是当我们处在“儿童自我状态”和”父母自我状态”时,容易条件反射性地做出行为和情绪反应,因此无法帮助我们快速成长。只有当我们进入“成人自我状态”中,我们才能思考当下,评估自己的行为,更好地了解自己。

在职场中,“成人自我状态”是不是我们最理想的状态?没错,在这种状态下我们不仅能够接纳自己,还能求同存异地接纳他人,懂得倾听和自省。如果你在当下的工作中是“强势的獾先生”或是“顺从讨好的蛤蟆先生”,那么你需要快速调整到“成人自我状态”,相信不久后你就会惊喜的发现这种理性而非情绪化的行事方式,能够让你的工作能力和领导能力持续上升。

03

了解人生坐标 ,

重置价值感:我好,你也好

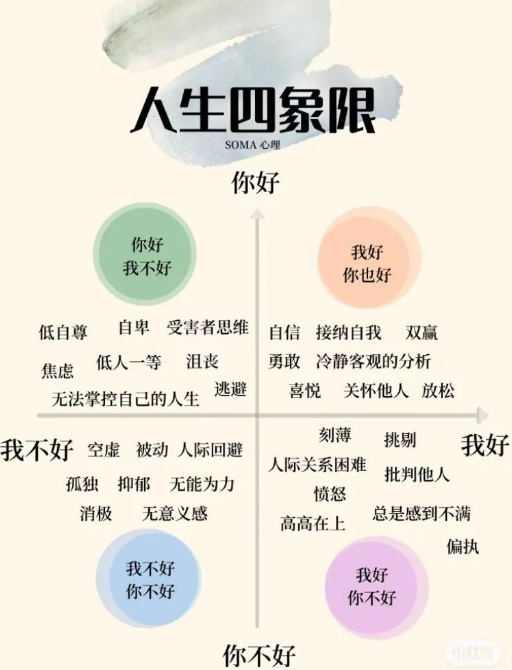

童年的种种经历影响着我们后来的成长,牵涉到我们怎样看待自己和别人。将人对世界的看法,体验到的感受用坐标图的方式抽象出来,横轴是自己好不好,纵轴是别人好不好,大体可以分为四种方式,分别是:

我好,你也好

处在这一象限的人,充满自信,悦纳自己,同时也相信别人是好的。

我好,你不好

处在这一象限的人,是严苛的挑剔者,高高在上,对别人的错误小题大作。

我不好,你不好

处在这一象限的人,消极悲观,孤独抑郁,觉得自己的人生毫无意义。

我不好,你好

处在这一象限的人,感到自卑,低自尊,觉得自己是生活的受害者。

在职场中,作为管理者的你,是不是容易陷入“我好,你不好”的状态,觉得下属的能力不达标,处处不满意?作为下属的你,是不是容易陷入“我不好,你好”的状态,害怕犯错误,害怕受惩罚,进而产生一系列的焦虑情绪。那么究竟该如何找准自己的坐标定位呢?

我们可以结合自身经历向自己提两个问题:1、我是怎么看待自己的,我好吗?2、我是如何看待他人的,他们好吗?我们在心里通常都会有一个答案,这个答案的形成或许与童年经历有关,或受到工作环境的影响,但是这个答案通常都会潜移默化地影响着自己的生活和工作状态。或许你此刻发现自己正处于“我不好,你好”或者“我好,你不好”的坐标中,别怕,只要时常提醒自己转换“我好,你也好”的思维模式,并且认同这是一种人际关系的双赢模式,相信你的幸福感和职场影响力会大大提升。

最后我想说,其实出现焦虑或抑郁等情绪并不可怕,这正是我们自我审视与蜕变的良机。决定我们现在的,不是过去的经历,而是我们自己赋予过往经历的意义。也就是说,你怎么看待过去的事情,决定了你是一个怎么样的人,那些所谓的心理创伤多半就是我们自我纠缠的障碍罢了。事实上真正能帮你走出来的是你自己,也只有你自己。

如果你也像曾经的蛤蟆先生一样常常陷入悲伤情绪中无法自拔,或者内心总是积压着负面情绪无处释放,那么,请赶紧停止情绪内耗和自我折磨!不妨静下心来读一读这本书,也许不能立刻就看到变化,但我相信必定会让你对自己的内心有更清醒的认识。

愿我们都能像蛤蟆先生一样,学会从痛苦和不幸中重新振作,从独立个体走向共情共生。